| WW-Kurier | |||

| Ihre Internetzeitung für den Westerwaldkreis | |||

| Nachricht vom 19.10.2025 | |||

| Region | |||

| Memorabilia V: Die rechte und die linke Hand Gottes | |||

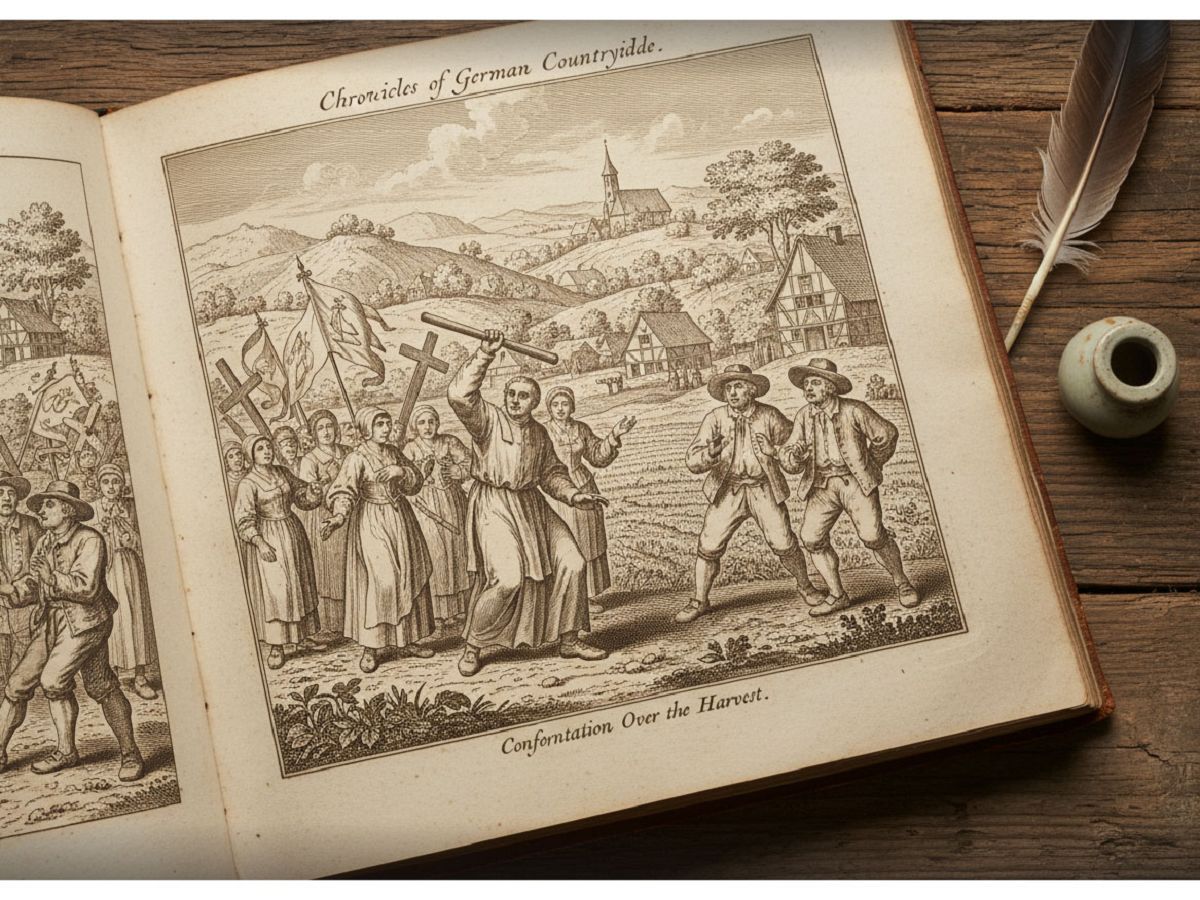

| Anfang des 18. Jahrhunderts kommt es in Eichelhardt, nahe dem Kloster Marienthal, zu einer der skurrilsten Massenschlägerei der Geschichte, die mit jedem zusätzlichen Detail nur an Unterhaltungswert gewinnt – dabei war doch eigentlich nur eine unspektakuläre Prozession von Hachenburg nach Marienthal geplant. Von herausgerissenen Türen, blauen Katholiken und prügelnden Pfaffen… | |||

Eichelhardt. In der letzten Ausgabe der Memorabilia stand mit der Siegburger Hexenverbrennung, im Rahmen derer sich der Berufsstand der Juristen mal wieder von seiner besten Seite zeigte, doch ein recht düsteres Thema im Vordergrund. Zwar ob der grotesken Vorgehensweise der Ankläger und der selten dämlichen Geständnisse ‚enttarnter’ Hexen und Zauberer durchaus unterhaltsam, ziehen die Schicksale der Verurteilten eher runter. Zumal nicht einmal ein Hauch göttlicher Gerechtigkeit den Antagonisten, Hexenkommissar Franz Buirmann, ereilte. Eichelhardt. In der letzten Ausgabe der Memorabilia stand mit der Siegburger Hexenverbrennung, im Rahmen derer sich der Berufsstand der Juristen mal wieder von seiner besten Seite zeigte, doch ein recht düsteres Thema im Vordergrund. Zwar ob der grotesken Vorgehensweise der Ankläger und der selten dämlichen Geständnisse ‚enttarnter’ Hexen und Zauberer durchaus unterhaltsam, ziehen die Schicksale der Verurteilten eher runter. Zumal nicht einmal ein Hauch göttlicher Gerechtigkeit den Antagonisten, Hexenkommissar Franz Buirmann, ereilte.Zum Ausgleich wird diese Ausgabe deutlich heiterer. Im Zentrum steht ein Vorfall aus dem Jahr 1708, der damals über die Grenzen der Region hinaus für Aufsehen sorgte, heute aber weitestgehend in Vergessenheit geraten ist. Dabei hätte der Überfall einer katholischen Prozession mit gut Pegel auf ein ganzes Dorf, mit dem Ziel, die Einwohner zu verhauen, durchaus filmisches Potential - grade vor dem Hintergrund der im Auslöser versteckten grandiosen Pointe. Ruhige Zeiten 1708 ist das Leben im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im Grunde gut. Der religiöse Extremismus der vorausgegangenen Jahrhunderte ist weitestgehend überwunden, die Kultur floriert. Diverse Prachtbauten schießen wie Pilze aus dem Boden, Bach und Händel setzen musikalisch neue Maßstäbe. Infrastrukturell und gesellschaftlich hat sich das Land nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder erholt. Aus tödlichen Konflikten um die wahre Lehre ist mehr ein kalter Krieg um die religiöse Vorherrschaft geworden. Statt durch Waffengewalt gilt es dieser Tage, seinen Einfluss durch monetäre Zuwendungen und etwa Kirchenstiftungen zu vergrößern. Grade die Schweden finanzierten so diverse protestantische Gotteshäuser auf deutschem Boden. Eben jene waren auch Grund für den einzigen relevanten kriegerischen Konflikt in Zusammenhang mit dem Heiligen Römischen Reich: In der Hoffnung, einen Teil des Reichsgebiets kontrollieren zu können, hatte sich Zar Peter der Große von Russland mit August dem Starken von Sachsen und den Dänen um die Jahrhundertwende gegen Schweden verschworen. Die Nordmänner hatten seit dem 16. Jahrhundert kontinuierlich Macht akkumulieren können. Auch dank ihrer Eroberungen im Norden des heutigen Deutschlands, nahmen sie als Großmacht eine Schiedsrichterrolle in Europa ein, wodurch sich die Sachsen und Dänen bedroht sahen. Russland, das unter Zar Peter dem Großen grade erst zur Hochkultur aufgestiegen war, neidete den Schweden diese Rolle. So griff man Schweden, als die Situation nach dem Tode Karls XI. günstig schien, an. Hierbei hatte man den Charakter seines Sohnes und Nachfolgers Karl XII. massiv unterschätzt: Bereits kurz nach Kriegsbeginn gewann der junge Monarch die Oberhand und lange sah es aus, als würde er die Auseinandersetzung für sich entscheiden können. Wen der Konflikt interessiert, dem sei die Biografie Voltaires über den Schwedenkönig nahegelegt. Für unsere Geschichte spielt der Krieg, der sich ohnehin bis hierhin nur kurz auf deutschem Gebiet – in Sachsen – abspielte, keine besondere Rolle. Der Katholizismus in Hachenburg Relevanter ist tatsächlich das Resultat des angeschnittenen kalten Religionskrieges. So schlossen sich die Grafen von Sayn zunächst der Reformation an, wodurch im 16. Jahrhundert der Katholizismus aus der Stadt Hachenburg autoritär verdrängt wurde. Dadurch endeten auch die traditionellen Prozessionen der Gemeinde in die benachbarten Klöster. Ein Jahrhundert später fand die Landteilung der Grafen von Sayn statt, woraus die Häuser Sayn-Altenkirchen und Sayn-Hachenburg hervorgingen. Nun war der neue Graf Sayn-Hachenburgs, Salentin Ernst, aber Katholik. Also kehrte der Katholizismus wieder in die Stadt zurück, die Gemeinden bildeten sich neu und die Prozessionen liefen wieder an. Am Himmelfahrtstag 1708 wollte die katholische Gemeinde Hachenburgs schließlich den traditionellen Prozessionszug zum etwa 15 Kilometer entfernten Kloster Marienthal antreten. Leider ist es nicht ganz eindeutig, ob die folgenden Ereignisse sich auf dem Weg zum Kloster hin, oder auf dem Rückweg in die Stadt ereigneten. Denklogisch müsste es sich um den Hinweg gehandelt haben, die Quellen sprechen hingegen von einer Prozession ‚von Marienthale‘. Hierbei könnte es sich aber auch um Übertragungsfehler oder sprachliche Kniffe handeln, die heute nicht mehr üblich sind. Wir folgen hier den Interpretationen des Onlineportals Regionalgeschichte.net und Wilhelm Söhngens Stadtgeschichte aus dem Jahr 1914, wonach die Geschehnisse auf dem Weg zum Kloster abspielten. Die Himmelfahrtsprozession Also wieder zurück zur Geschichte: 1708, Himmelfahrtstag, Prozession. Etwa 300 bis 400 Katholiken aus Hachenburg und Umgebung hatten sich eingefunden, um gemeinsam gen Marienthal zu ziehen. Offenbar war dem neben einem Gottesdienst eine gemeinsame Feierlichkeit vorausgegangen, die Prozessionsteilnehmer sollen nämlich gut angetrunken gewesen sein. Mit wehenden Fahnen, Trompeten und das Gesangsbuch durchexerzierend, bahnte sich die Meute den langen Weg zum Franziskanerkloster. Im Schlepptau: neben den Brüdern und Geistlichen auch diverse Zivilisten aus dem Umkreis. Geführt wurde die Prozession von dem Pater Concionator. Richtungsstreit Kurz vor dem Ziel näherte sich der Zug dem zur Grafschaft Sayn-Altenkirchen gehörenden protestantischen Dorf Eichelhardt. Von der beschwerlichen Wanderung aus der Puste, entfernte sich der 46-jährige Hachenburger Wilhelm Poll aus der Prozessionsordnung. In einem dem Dorf vorgelagerten Kornfeld wollte er sich nach eigener Aussage die Schuhe richten und ruhte sich kurz aus. Johann Schuhmacher, der als Besitzer das Feld grade mit seinem Nachbarn und seinem halbwüchsigen Sohn bearbeitete, rief Poll zu: „Was gehst du durchs Korn? Geh doch auf der Straße, wo die anderen Leute gehen.“ Hieraufhin entbrannte ein Streit zwischen den beiden Männern. „Mein Gott, ich tue ja keinen Schaden“, will Poll genervt geantwortet haben. „Siehst du nicht, dass es verboten ist? Da steht sogar ein Wisch“,soll Schuhmacher aufgebracht entgegnet haben. Lief die Szene bis dahin noch wie ein normaler Altschauerberger Dienstag im Jahr 2018, sollte sich die Situation nun weiter verschärfen: Als die Prozession unter der Führung von Pater Concionator Langenbach den Ort des Geschehens erreichte, mischte sich der Geistliche sogleich ein. Demonstrativ wollte der Pater den Zug durch das Feld führen, wurde aber ebenfalls auf den ausgebauten Weg drumherum hingewiesen. „Warum zieht Ihr Euren Hut nicht ab? Wisst ihr nicht, was sich gehört?“, empörte sich der Geistliche über das barsche Verhalten Schuhmachers. Den Hut in einem Gespräch nicht abzunehmen, galt zur damaligen Zeit als äußerst unhöflich. „Ich habe einen gnädigen Herren, dem ich wohl weiß, Ehre zu geben“, wies der Bauer den Pater zurecht. Hier boxt der Papst Nun gab sich der angetrunkene Pater als Anhänger der Imitatio Jesu gemäß dem Evangelium des Kinski zu erkennen und nahm Johann Schuhmacher mit seinem Prozessionsstab ohne weitere Vorwarnung sogleich ins Stoßgebet. Der Bauer versuchte sich zu wehren, doch der Geistliche schlug nur weiter auf ihn ein. Teile der Prozession kamen jetzt ihrem Anführer zur Hilfe, schlugen gleichsam auf Schuhmacher ein. Als er sich mit den restlichen Feldarbeitern versuchte zurückzuziehen, eskalierte die Situation vollkommen: Um seinen Vater zu schützen, riss der etwa 12-jährige Sohn Schuhmachers einen Zaunpfahl aus dem Boden, schleuderte ihn dem Pater ins Gesicht. Daraufhin kannten die Katholiken kein Erbarmen mehr. „Tötet die Hunde!“, schrien sie, während sie sich mit allem bewaffneten, was sie auf die Schnelle finden konnten und jagten die Feldarbeiter voll rasender Wut ins Dorf. Hoffnungslos in Unterzahl – Eichelhardt zählte damals unter 20 Haushalte – versuchten sich die protestantischen Dorfbewohner in ihre Häuser zu retten. Wer nicht schnell genug war, wurde niedergeknüppelt. Schuhmacher rettete sich mit den anderen Feldarbeitern in das Haus von Hans Peter Schneider, einem eigentlich Unbeteiligten. Nicht nachgebend riss der Mob dem armen Mann die Tür aus den Angeln, kam aber nicht viel weiter. Die Verteidiger hatten sich innen mit diversen Möbeln so gut es ging verbarrikadiert. Wie im Wahn randalierten die Prozessionsteilnehmer, zu denen wohl relativ sicher auch Poll und der Pater gehörten, weiter im Dorf, rissen Türen heraus und attackierten die Anwohner. Nach der Zerstörungsorgie setzten die Katholiken ihre Himmelfahrtsprozession unbeirrt fort. Am nächsten Tag trat ein Mönch aus dem Kloster Marienthal den Bußgang nach Eichelhardt an. Er versorgte die Wunden der angegriffenen Dorfbewohner. Eindringlich bat er darum, den Vorfall nicht zur Anzeige zu bringen. Davon ließen sie sich jedoch nicht erweichen: Sie meldeten den Angriff den zuständigen Behörden. Trotz diverser Verhöre und Vorladungen scheint dem jedoch keine wirkliche juristische Konsequenz gefolgt zu sein. Ein erstaunlicher Zufall Eine – etwas makabere – Pointe hat die Geschichte noch in petto: Die Himmelfahrtsprozession ist traditionell der Abschluss der Bitttage. An diesen beten Katholiken für reiche Ernten. Dass das Jahr 1708, in dem Hachenburger Katholiken zum Abschluss der Bitttage ein Kornfeld platttrampelten und die Bauern verprügelten, ein Jahrtausendwinter mit gravierenden Missernten abschloss, ist schon ein bemerkenswerter Zufall. |

|||

|